普段街中で見かけるエコマークなどの環境ラベルは、自然環境に配慮している商品の証としてメーカーのブランドイメージ向上につながります。

しかし国内外にはたくさんの種類の環境ラベルが存在しており、実は自社の商品に取り入れられる要件を満たしているものがあるかもしれません。

そこで今回は、印刷業界を含めた製造業に関する幅広いジャンルの環境ラベルを紹介していきたいと思います。

環境ラベルは「環境やヒトにやさしい製品や企業であることのしるし」

環境ラベルは製造時や利用時に地球環境への負荷がどれだけおさえられるかをあらわすマークです。

日本では1989年にエコマークの制度が始まって以来、様々な種類の環境ラベルが生まれており現在では100種類以上にまで増えています。

こうした環境ラベルの認証を得ることで、サステナビリティに配慮した会社をアピールできる根拠となり、グリーン購入による発注先の選定の目安にもなります。

環境省のデータベースにも掲載されている、主要な環境ラベルをいくつか見ていきましょう。

主要な環境ラベル12個・まとめてご紹介

環境ラベル① 「エコマーク®」

© 公益財団法人日本環境協会 エコマーク事務局

材料調達から廃棄処分までのライフサイクルにおいて環境への負荷を考慮してつくられている製品か、ISOの規格に基づき日本環境協会が第三者の視点で認証する制度です。

鉛筆から大型機械まで認証製品の種類は多岐に渡っており、具体的なモノだけでなくホテルやレストランなどのサービスなども多数認証されています。

2025年4月現在、1,400以上の企業や団体が使用契約を結んでおり、国内の代表的な環境ラベルといえるでしょう。

環境ラベル② 「FSC®森林認証マーク」

© 一般社団法人 FSCジャパン

違法伐採や森林破壊などのない適切に管理された森林由来の資材ならびに資材を用いてつくられた製品に対して、国際団体のFSC(森林管理協議会)が認証する制度です。

認証制度は生態系の保護といった環境的持続性だけでなく、密輸の禁止など森林資源のある地域の社会的持続性の維持にも考慮されているのが特徴で、認証を受けた森林は日本国内にも35ヶ所あります。

環境ラベル③ 「バタフライCO2ロゴ」

© 一般社団法人 日本水なし印刷協会

印刷において製版の作業で用いられる「湿し水」と呼ばれる化学薬品を含んだ液体を使用せず、自然環境に配慮した「水なし印刷」という製法で印刷された製品に対して、日本水なし印刷協会が認証する制度です。

湿し水に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は大気中に蒸発することで、PM2.5や光化学オキシダントの要因となり、許容量を超えてしまうと人体や自然環境に悪影響を及ぼしてしまいます。

そのためバタフライCO2ロゴは湿し水によるリスクをおさえた証明といえます。

環境ラベル④ 「グリーンプリンティング認定制度」

© 一般社団法人日本印刷産業連合会 グリーンプリンティング認定事務局

印刷業界が持続可能性に関して定めた独自の基準「グリーン基準」に基づき、省エネルギー化など環境負荷の削減に取り組んだ生産施設・事業所やそこで製造された印刷物に対して、日本印刷産業連合会が認証する制度です。

グリーンプリンティング認証制度は政府が民間企業に発注する際に、環境への配慮を行う企業を優先する「グリーン購入」の要件にもなっています。

2024年にはグリーンプリンティング認定制度の印刷資材に関する基準が改定されたことで、より幅広い範囲の印刷資材が認証を得られるようになりました。

環境ラベル⑤ 「ライスインキマーク」

© ライスインキ・コンソーシアム

ライスインキ(米ぬかから出た油脂を用いたインキ)を使用して製造された印刷物に対して、ライスインキ・コンソーシアムが認証する制度です。

ライスインキは国産米の副産物を活用することから、海外から原料を輸入して作られることの多い大豆インキに比べて輸送コストが削減できる点や、米ぬかという副産物を有効利用できる点が持続可能性において注目されています。

環境ラベル⑥ 「バイオマスマーク」

© 一般社団法人日本有機資源協会 バイオマスマーク事業事務局

原材料のうち植物などバイオマス資源由来のものの割合が10%を超える製品に対して、日本有機資源協会が認定する制度です。

化石燃料と比べてバイオマスの原料は燃やしてもCO2が増加しにくく、脱炭素化に取り組んでいる企業の一つの目安となるといえます。

2025年3月現在、認定を受けた製品は生活用品や事務用品など2,000点以上にも及んでいます。

環境ラベル⑦ 「間伐材マーク」

© 全国森林組合連合会

成長した樹木が密集してしまうのを防ぐために間引きされる間伐材、その間伐材を使用した木材や加工した製品に対して、全国森林組合連合会が認証する制度です。

樹木が密集すると木々の日当たりが悪くなるなど互いの成長を妨げる要因となってしまうため、間伐は森林の適切な成長のためにとても重要です。

現在、間伐材を活用した製品は家具や容器、建築資材など身の回りのあらゆるところで目にすることができます。

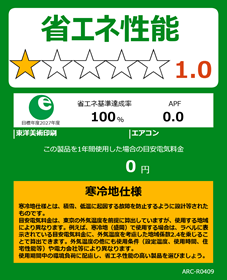

環境ラベル⑧ 「省エネラベリング制度」

© 経済産業省 資源エネルギー庁

省エネ法で定めた省エネ基準達成率を満たしている電化製品に対して、経済産業省が認証する制度です。

達成率を90%以上満たしている場合はオレンジ色のマーク、100%達成している場合は緑色のマークが付与されます。

省エネ基準達成率は、冷蔵庫やテレビなど電化製品の種別ごとに現在最もエネルギー消費効率の高いものと比べて現在その製品がどれだけ省エネを達成しているかで算出されます。

環境ラベル⑨ 「エコレールマーク」

© 公益社団法人鉄道貨物協会

500km以上の陸上での貨物輸送において一定の割合以上鉄道による輸送を活用している企業や商品に対して、自動車由来の排気ガスの削減に貢献している証明として国土交通省が制定し鉄道貨物協会が運営している制度です。

このように貨物輸送の手段をより環境負荷の少ないものに置き換えることをモーダルシフトといい、鉄道は営業用トラックに比べて貨物輸送時のCO2排出量を約1/10におさえられるとされています。

環境ラベル⑩ 「MSC「海のエコラベル」」

© 一般社団法人 MSCジャパン

水産資源や海洋の豊かな生態系を将来の世代まで残していくための、MSC認証を取得した持続可能な漁業で獲られた水産物の証で、国際的な非営利団体のMSC(海洋管理協議会)が管理しています。

ラベルが付けられた水産物は「サステナブル・シーフード」と呼ばれていて、持続可能な漁業で獲られたMSCラベルの付いた水産物以外に、環境に考慮して養殖された水産物もあります。

環境ラベル⑪ 「生分解性プラ識別表示制度」

© 一般社団法人 日本バイオプラスチック協会

適切な処理を施すことで、微生物により分解されて自然環境に循環される生分解性プラスチックを原料に使用した製品に対して、一般社団法人 日本バイオプラスチック協会が認証する制度です。

同協会では他にも植物性のバイオマス原料由来のプラスチックを使用した製品に対して「バイオマスプラ識別表示制度」、水中で分解される海洋生分解性プラスチックを使用した製品に対して「海洋生分解性プラ識別表示制度」を認証しています。

環境ラベル⑫ 「OEKO-TEX® STANDARD 100(エコテックス®スタンダード100)」

一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター

OEKO-TEX®(エコテックス®)は、世界最高水準の繊維製品及び関連物の安全性をはじめ、製造工程・生産環境、トレーサビリティに至るまで網羅している「人と地球に優しい国際認証」のシリーズです。

中でもエコテックス®スタンダード100は、1,000を超える有害化学物質を対象とし、試験にクリアした製品にのみ与えられる認証で、衣類品はもちろんタオルやカーテンなどの繊維製品が対象となっており、皮膚との接触が大きいものほど規制値が厳しくなります。

1992年に欧州で設立されたエコテックス®国際共同体は、世界17の独立した認証試験機関で構成され、アジアでは唯一、ニッセンケン品質評価センターが認証業務を担っています。

製造業には様々な種類の環境ラベルがある

印刷業界をふくめて製造業では、原材料の調達からリサイクル・廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて様々な環境認証制度と環境ラベルがあります。

こうした環境ラベルを表示することで、地球環境や地域社会の持続可能性に配慮した企業のしるしとなり、ブランドイメージの向上などにつなげることができます。

自社の製品やサービスが持続可能性の観点からどういったメリットがあるのか、まずは考えてみるのもおすすめです。

・関連資料のダウンロード

| 印刷から始めるSDGs対応 TBPのエコ印刷ソリューション 印刷発注を通じてSDGsに貢献できる弊社のエコ印刷ソリューションを紹介いたします。 |