印刷物やWEBサイトなどに用いられているフォントについて、じっくり考えたことってありますか。

普段、印刷物やデジタル資料などで様々なフォントが使われていますが、何にどんなフォントが用いられているかはマニアでない限り、ほとんど気にならないかと思います。

しかし実はフォントの細かな違いによって、情報の伝わりやすさが変わることも。

今回は情報の伝わりやすさ、識別しやすさから見たフォントのお話をいたします。

フォントに求められるのは「どんな時でも識別できること」

フォントにとって一番大事なのはその識別性です。

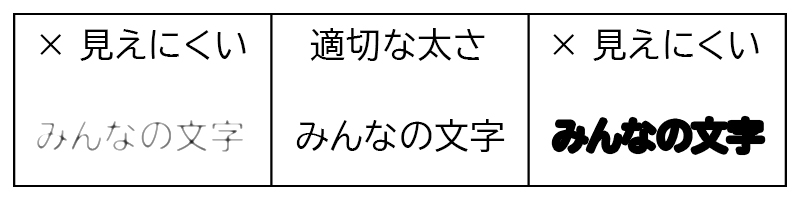

文字の識別性は以下の条件が変わります。

- 見やすさ…小さな文字でも正しく認識できること

- 見分けやすさ…ほかの字やまわりの字と区別して認識できること

- 読みやすさ…文章全体をストレスなく読めること

- 公平性…読み手の視力などに関係なく読めること

たとえ大きな字だとしても、字が細すぎたり太すぎたりすれば見えづらいですよね。

しかし屋外に設置された標識などは、時間の経過とともに雨風などにさらされて文字が劣化してしまいます。

字がはがれたりにじんだりしてしまい、見にくくなってしまいがちです。

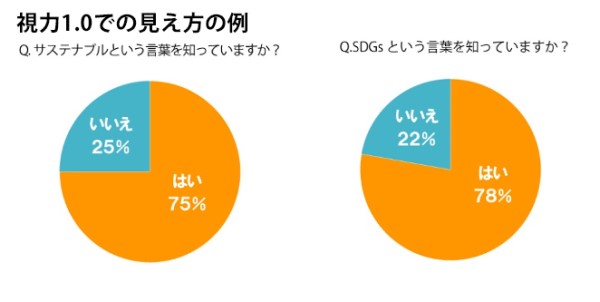

また読む人の視力によって、視覚的な情報が伝わる量はかなり変わってきます。

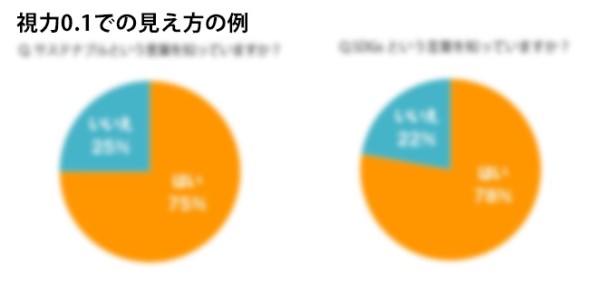

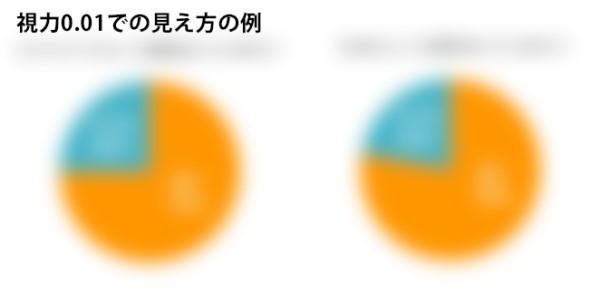

以下の図は、視力1.0・視力0.1・視力0.01の方の見え方を分かりやすく示したものです。

視力0.1の方だとかろうじて「サステナブル」や「はいいいえ」など画数の少ない文字は見えるものの、視力0.01の方だとそれすらはっきり認識できません。

できるだけ目の悪い方でも情報を取得しやすい、はっきり見える文字のレイアウトが求められています。

若い世代でも3分の2以上の方の視力が1.0未満といわれているため、誰にでも伝わるデザインを考えるうえで視力はとても大きな問題になってきます。[注1]

さらに白内障などの目の疾患による視力不良に関しても考慮しないといけません。

識別しやすさにこだわって設計された「UDフォント」

ユニバーサルデザインに基づいた「UDフォント」は誰にでも容易に文字を読み取れることを目指して設計されています。

現在さまざまな会社がUDフォントを製作していますが、その中でもイワタ・電通・日本UCDA協会が共同で開発した「みんなの文字」は、情報の伝えやすさの科学的基準であるUCDA認証をいち早く取得した「見やすさが証明された」フォントで、ゴシック体・明朝体の両方に対応しています。

文字が劣化してもきちんと読み取れるよう、「みんなの文字」は以下の特徴を持っています。

- 小さくても見やすい…小さなサイズでも文字がつぶれにくいです。

- 密集していても見やすい…ストレスなく長文を読めるよう、文字と文字の間隔を最適化しています。

- 誤読が少ない…文字がつぶれても字の形が判読しやすいです。

- 低解像度に強い…UDフォントとしてははじめて、低解像度用のビットマップフォントを採用しています。

- 英数字の見分けがつきやすい…文字の線や点がつぶれにくいよう設計されています。

- 老齢の方でも見やすい…日本UCDA協会によるテストの結果、7割以上の方がほかのフォントよりも見やすいと回答しています。[注2]

といっても、実際にUDフォントがほかのフォントよりも見やすいかどうかは、実際に文字を見てみないとわかりません。

そこで今回は従来のフォントとUDフォントで見やすさに違いはあるか比較してみました。

UDフォントなら小さい字でも識別できるか検証

MSゴシックとUDフォント「みんなの文字」で、小さな文字もきちんと認識しやすいか比較してみました。

今回は、コムデザの記事の文章をかなり小さな2.5ptのサイズに縮小したものを、Googleの文字分析機能できちんと正しく読み取ってくれるか調査していきます。

ちなみに「MSゴシック」の2.5ptは画像のようなサイズです。

一方、「みんなの文字」の2.5ptはこのような感じ。

では分析機能をかけた結果を見ていきましょう。

まずは、「MSゴシック」2.5ptの場合。

価値の高く在業ブランドに共感してくれるファンの新たなイノベーションの出が期待できます。 Thpple」や「ダイソン」、国内では無印良品を運営する「良品計画」、「マッタ」あたりが有名ですね。

外国人の書くあやしい日本語みたいになりましたね…。

「Thpple」「マッタ」など会社名も半分読み取れていません。

では、「みんなの文字」2.5ptの場合。

経営においてはその基本だけのブランド価値の創造企業ブランドに共感してくれるファンの新たなイノベーションの出が期もできます。 デザイン経営の成功事例では海外では「Apple」や「ダイソン」、国内では無印良品を運営する「良品」、「マツダ」あたりが有名ですね。

正直、まだあやしい部分も多いですが、MSゴシックに比べて読み取れている部分が多くなりました。

ちなみにもともとの文章は以下のような内容でした。

経営においてはその企業だけのブランド価値の創造(企業ブランドに共感してくれるファンの獲得)、新たなイノベーションの創出が期待できます。デザイン経営の成功事例では海外では「Apple」や「ダイソン」、国内では無印良品を運営する「良品計画」、「マツダ」あたりが有名ですね。

「みんなの文字」と同じように、ユニバーサルデザインの考えに則って設計された「メイリオ」で同じ調査をしたところ、読み取った結果の整合性はみんなの文字とほぼ同じになりました。

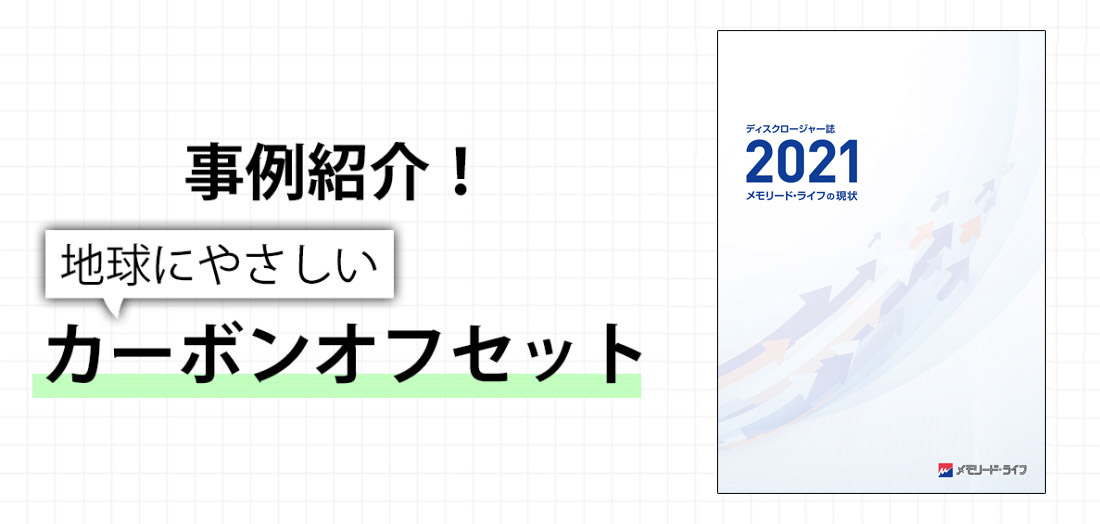

UDフォントが使用されている例

「みんなのフォント」は、印刷物・WEBページの両方でいろいろなところで活用されています。

また2019年からはUDフォントとしてははじめてビットマップフォント(黒白2色だけで文字を表現するフォント。

小さな文字でも境目がくっきり出せるため、領収書など小さな書類の文章に適している。)が登場したため、自治体や金融機関の書類にもみんなの文字が採用されています。

フォントにもある「ユニバーサルデザイン」

ユニバーサルデザインという言葉はよく聞くのですが、フォントにもユニバーサルデザインがあるのは初めて知りました。

文字の形を変えるだけで、見やすさがぐっと変わるのは面白いですね。

UDフォントの実力はあらゆる状況で発揮できるだけに、今後もいろいろなシチュエーションで読みやすさを比較してみたいと思います。

・関連資料のリンク

[注1] ホノテ by マクロミル:視力補正やメガネ・コンタクトレンズに関する調査。

[注2] UCDA協会:みんなの文字とは UCDAフォント

・関連資料のダウンロード

| 【ストリーミング動画】 ユニバーサルコミュニケーションデザインと高齢者のための情報デザイン 高齢者や多様な色覚者にも伝わりやすい情報デザインのための手法、 ユニバーサルコミュニケーションデザインについて解説します。 |

| わかりやすいデザイン9つのチェックポイント 「伝わらない情報」の問題は媒体のグラフィックデザインが引き起こしている可能性があります。 この資料では、より多くの人に伝わるように情報デザインを改善するための9つのチェックポイントを紹介しています。 |